镜中的水仙花——祝贺王若冰老师散文集出版

校园新闻 浏览次数:3392 发布时间:2020-05-18 01:10:44

近日,王若冰老师的《镜中的水仙花》一书付梓。

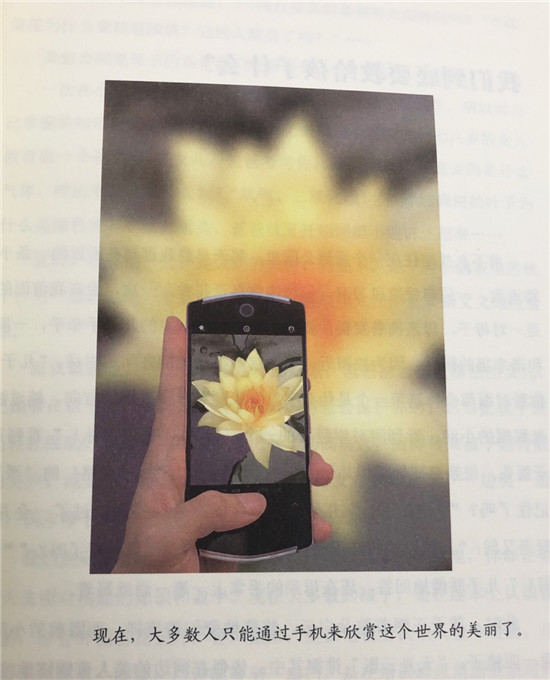

王老师从教三十余年,笔耕不辍,时时采撷生活中的灵感,表达对人生对家乡对至亲对学生的爱,文字如溪流清澈,如水仙清雅。书中的照片均为王老师拍摄。

如佩索阿所言“写下即永恒”,王老师用美文在这岁月的华光里留下了永恒的影像,让人欣赏与感动。

(语文组 报道)

附:

序

钟求是

王若冰是我的平阳同乡,她先生是我的中学同学。不过更重要的关联,她是我儿子在杭外上学时的语文老师,而且这语文老师贯穿了初中和高中的六年。

记得初二新学期开学,儿子返校刚放下行李,便听到语文老师换人的消息,一时很不开心,无助中竟没忍住泪水,后来又听说该消息是个误传,才转悲为喜。许多年过去,我把这个场景从脑子里打捞出来向儿子求证,如今已是壮小伙子的儿子拒绝认领。他说即使在年少脆弱的阶段,哭鼻子也不是他的风格。他又指出,恰恰相反,那时候喜欢流眼泪的是王老师。

在流动的时间面前,记忆总是不可靠的。但有一点可以肯定,若冰是一位不能被轻易替换的老师,她也的确会为了学生而动用感情。在文章中,她承认自己在学生跟前多次掉过眼泪,不过心慰的是:“在我每次落泪的时候,学生都异常的安静,因为他们都读懂了我的眼泪,和这眼泪后面所饱含的情感。”

我和若冰见过几次面,但似乎都在潦草场面中,没搭过太多的话。在我的印象里,她是瘦弱的也是安静的,符合人们对中学教师的想象。不过若冰跟别的中学教师又是不一样的,因为她多了一件东西,即坚持着自己的文学向往。有了文学向往,她的瘦弱和安静里便能生长起充沛的情思,并落笔为真诚的文字。

做为一位教师,若冰的情思更多地投放在学生身上。在一个毕业前夜,她驾驶轿车带着一批一批学生巡游校园,玩笑的轻转为离别的重,“刚才还异常兴奋的学生,突然之间鸦雀无声”——这电影镜头般的告别仪式出现在《偷车风波》中,让人暗生感动。在《愧怍》里,一位不识字也不会普通话的母亲因为担心女儿学习成绩的下滑,终于聚起勇气给老师打了电话,“讲了很多我听不太明白的话”,随后又寄来手工编织的围巾和手套,“帮我抵御了多年来最为寒冷的严冬。”——愧疚的文字,传达出的是暖意。在若冰叙述师生关系和勾勒学生模样的两组散文中,几乎每一篇都有一个不错的细节。这些细节真切动人,能够自生一种温度。

做为一个女儿,若冰对父母的感恩是浓烈又隐蔽的。父亲是位被错划的“右派分子”,尽管长年为了生计而劳作奔波,但并未低下精神的头颅。在《父亲和他的小绿船》里,父亲“默默而虔诚地把小船里里外外漆了一遍又一遍”,他对文学的守望和对生活的态度像精神基因注入女儿的内心,并在时间中不断发酵。而在母亲身上,若冰能看到残酷岁月里留下的无形刮痕。她不敢轻易去触碰和修复,但在母亲八十大寿时,写下了一封情深之书:“妈妈,就让雪下在一米之外,留给我们一米阳光,好吗?”

做为一名阅读者,若冰眼睛里的内容是丰富而温和的。说丰富,是因为阅读内容包括了书本、电影和生活世相。说温和,是因为她的文字里几乎没有暗区,即使残忍的事也能过滤成暖色。在解读《朗读者》中汉娜最后自杀的情节时,若冰选中了柔软的死因:“我宁愿相信”,“她认识到了人性中最为重要的东西,那就是爱”,“最终她无法面对自己的灵魂而选择自杀”。看电影《天堂电影院》后,她想到的是:“我们的学校,应该就是这样的一所天堂电影院”,“而我们教育者所要做的,便是做一个好的放映师,让每一场电影都成为受教育者心中的艺术盛宴”。《情诱》一文,则记述了一位年轻女子和大学教师的婚外情恋,这情恋持久而躲闪,正要深入之时,“她害怕了”,“她有一个很强烈的愿望:要回家!要逃离这个是非之地!”于是若冰的笔下,终于没出现激烈的或不堪的情感撕扯的情节。

用文学作品所需要的宽度和厚度来衡量,若冰的散文还显得有些纤瘦单薄,但她用一个女教师特有的善心和意情,让文字暖和饱满起来。绕过世故,放弃复杂,让文章保持校园般的温情和干净,这没有不好的。

在《天堂电影院》里,放映师艾费多剪下少儿不宜的接吻镜头,攒成一盒礼物送给成年的多多。现在,女教师王若冰也将校园和生活中的细节片段攒成了一本书。学生和亲友们捧着这些文字,一定能重访温馨的旧日时光。

(钟求是,《江南》杂志主编,浙江省作家协会副主席,一级作家)

浙公网安备:33010602011300号

浙公网安备:33010602011300号