最葱茏的一抹绿——记初三年级随笔集展示交流

校园新闻 浏览次数:1738 发布时间:2020-05-12 09:33:33

2020,我们磨砺笔尖,回味曾经;

2020,我们展望未来,逐梦远行。

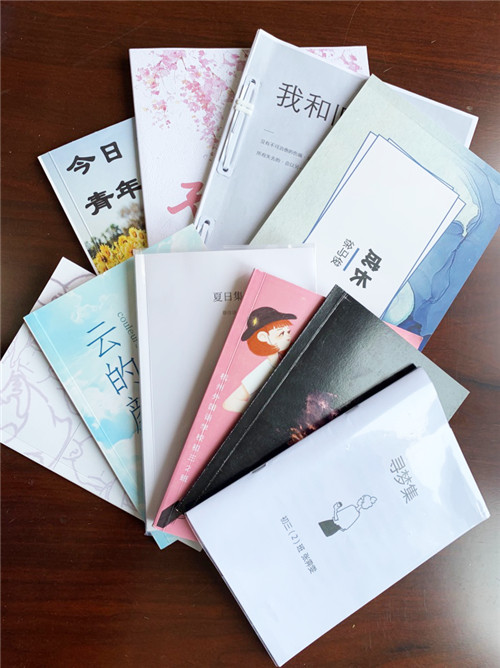

在漫长的寒假里,初三的同学们完成了三年来随笔总集的修订和编辑,装订成一本本精美的文集,在班级里进行了展示交流。

序

探索方式有两种,或向里,或向外。我们在仰望缥缈的宇宙时,也开始了对同样广阔无垠的内心的发掘。中国作家罗兰曾说:“写作是一条认识自己,认识真理的路。”当我们写下一个字、写下一篇文章、写下一段故事,我们便开始探索自己。自己喜欢什么,想要什么,适合什么,擅长什么,或许是连最熟悉的人也无法快速回答出来。但是写作就是有这样特殊的能力,无关时间,无关空间。当一沓蕴含着生命之火焰的文字传递到了一个素不相识的人手里,陌生人透过字里行间,开始幻想写作者的人生经历、样貌与语言习惯……狡猾的人类学会了口头上的欺骗与虚假做作的表情,却始终无法学会隐藏起从内心流露出来的文字所携带着的种种情愫。

两年半初中生活,在老师的带领下,我们观察世界,观察社会,观察自己,表达自己,努力地发展完善自己的写作水平。由此创造出了许多美妙的篇章。寒假里,同学们都如沙海拾贝,甄选并编辑出了最令自己满意的作品集。当一篇篇散乱的文稿,摇身一变成了精致厚实的“书”,时光仿佛如这“书”缓缓展开,有一种无法言表的愉悦和满足。

轻轻地告诉自己,人生还长着,那就拿着你手中的笔,继续写作吧!

(许冰钰)

感

文集既成,感慨良多。他们如是说:

一

4月26日,烈阳,夕霞,火烧云。

约莫六点的时候,我自讲台从窗户望天空。天边血橙色的云霞烈烈,正艳朗得耀眼,厚厚的白云似乎被映染成了淡紫色。大块的红里燃烧着丽雅的蓝,与淡青色的天空融着,好似一幅完美的油画,凹凸明暗恰到好处,衬得那云愈发地淡素。

经历了几多阴雨天气后,我乍然迷醉于如此景色。开学初,没有作业、“一身轻松”,倒是有了观云的闲情。

我缓缓踱回座,双眼仍流恋于那一方窗外水墨。火热的激情渐而褪去,高处的素蓝似有似无地带上了淡淡的桃粉,像清晨雨雾初弥的清新,像林间篝火将烬的柔炽,像山壑细水轻垂的清雅,像桃花入水破镜的融洽。前头的一两朵稚花跑得太急,抛下了那一片奇迹,来到了另一块窗户,拖曳出长长的尾迹。夕日渐颓,那一束云以肉眼可见的速度向蓝色深处游去。看似稳重的水汽悄悄地从大部队分离,巧妙地躲过一双眼睛。待你定睛回神,啊哈——那一处风景已然在不知不觉中快消失了。

写了许多,似乎是有些偏题了。待我再次回头看向那一处,天空已然成了墨青色,掩盖了一切的痕迹。只是顾索思绪,那一抹红蓝剪影仍萦绕在心头。或许几分钟前我会说它“即将消散”,但如今看着这一页有些凌乱的文字,我确信它将刻在我的脑海里。《拯救大兵瑞恩》里有台词说,当你试图想起一个人、一件物,不要只想着它本身,想想与它有关的事情。比如以后若说“2020年4月26日的云”,我大约不会记起那一幅已然逝去的美丽。但如若想到“某个晚自习上回身凝望了半小时的云”,那一片盛景,定能如刻跳入我的脑海里。所以我们要写作,写下那些被惊艳的瞬间,因为终有一日它们会成为指尖将纵的一米沙石。

当我那厚厚的、文笔稍显稚嫩的文集被封存进书柜的一角,多年以后,其中每篇文章里的一情一景都会一一浮现。个中画面就会好像发生在昨天,就会好像我从未自那里离去。当我从备忘录、邮箱、聊天记录、随笔本里搜刮出一篇篇或许自己都记不清楚在何时写下的文章,我就是在如同故知新结一般品味着一段段有些陌生的、曾经的生活。那是我独家的记忆,被封印在了这一本装帧并不算精美的文集之中。毫不夸张地说,它就是我的一纸流年。

白云走了,白云还在心底上;事情忘了,事情还在脑海里。愿生活的点点滴滴都不被忽略,愿生命的每一刻都不被忘记。愿每个人都有那么一双眼睛、一颗心,去品味、留住那些一点一滴、最独特的美丽。

(金秋葭)

二

其实这是我第二次创作我的文集了,第一次还是在初二。那时只是把创作文集当作一项作业去完成,但现在翻开自己曾经的随笔,更像是面对即将逝去的初中三年的生活的背影。同时,也要感谢老师三年来对我们的培养,让我们坚持写随笔,记录下生活中的点滴。

如果没有随笔相伴,有些经历过的事情很可能就会在记忆中淡去了。马尔克斯曾经说过:“生活不是我们活过的日子,而是我们记住的日子。”也希望自己能把写随笔的习惯一直保持下去,把回忆留于纸上,更把美好刻在心里。

(郑翀昊)

三

这本文集,可以说既是一个结束,也是一个开始。就像我文集的题目《昨夜星辰》,初中快要过去,即将到来的高中,必定也会是一个如晨曦般明亮的开始。

制作这本文集,是一个反思的过程。看见别人如整书般厚厚的文集,不禁自惭形秽。说实话,整个初中小说创作不多,大多以杂感和随记为主。这本文集,是一次对初中写作的彻底检查和总结,可视同高中写作的第一课。制作这本文集,我也看到了我自己的一路成长。从初一的小短文甚至“挤牙膏”般的作文,到初三尝试名作赏析的写作,虽然和那些写作“大佬”们比起来还是有一大截要追赶的空间,但将自己两年半的文章一一写入的时候,嘴角还是忍不住地上扬,拿到真正成品的时候,也会有发自内心的满足感。或许又是三年过后的我,手中捧着的,已是一本厚厚的、梦寐以求的厚厚集子。

制作一本文集,确实要花不少功夫。从题目、前言的撰写,排版、装帧,到最后的成品,前后的的确确要花上好几天的时间。但这本集子的意义,是远远超越于这些时间的。得益于当今出色的信息保存技术,或许10年,20年后,再来翻看这本集子(或许是电子版),重温自己初中时留下的稚嫩笔迹,也不失为一种乐事。三年里最闪耀的灵感,都在这本集子里了。我会带着昨夜最明亮的星辰,迎接全新的一天,也希望在下一个夜晚回望时,不留下丝毫遗憾。

(王喆炜)

愿

一

愿借乌斯托夫斯基先生的话:

“文学不受衰亡这种规律的制约。

唯独文学是不朽的。”

同学们的一本本随笔集,都由三年来的创作汇编而成。

翻开笔集,字里行间,

是可以闻到书卷墨香的,

是可以感受到那份情愫的。

每每翻阅以往所写,总有于屋檐下与故旧相逢的片刻感动。

文笔需要磨练,文心需要雕琢。

有时偶然迷惘,搁笔不前,其实无妨。

在追逐文学初心的路上,一路崎岖难免,

但心中自是明煦时常。

诚愿文学的格,文学的初心永在!

在杭外,

让文字自己酝酿,不沾一点俗尘!

(张逸瑞)

二

在一个周五的中午,七八位同学们围坐在了戏剧教室里,每个人的手上都捧着一本制作精美的文集,正在埋头苦读。面前的桌上,好几摞堆叠起来的文集正以一个圆桌循环的方式在大家的手中传阅。

他们在看完所有的文集后,会投票选出十本自己认为最佳的文集。申屠南北同学在看完后写下了这样一段话:“短短半个小时的翻阅于我是一种幸福。一笔一画,勾勒出青春的模样。这些文集承载的是一份期许与心血,每一页都是成长的见证。在这样的文字世界里,缤纷的色彩肆意纷飞。一本书,一个人,讶异于自己看到的已不是一个故事,一场聚散。款款文字在眼前,我脑中想到的是一个人,一副熟悉的模样。记得那个时候,老林在纸上满满的评语,还能想象出那个他提起笔歪嘴一笑的样子。因为这是我们的书,封底上的214,序言里的三年2班,我会为这份理解莫名兴奋。在欣喜的品读中,看新芽初绽,看繁花绽放,看故事蔓延……很喜欢霁雯(划掉……)随笔集里的一句话:‘星星破碎,洒下点点荧光。’不经意间那三年前青涩的少年已悄然绽放,只是不曾发现,洒下点点荧光,是如此耀眼,闪亮。”

通过一个中午的阅读和评选后。我们最终评出了十本优秀文集,并在教室后的蓝板上布置了一块专属的文集展示区,将十本优秀文集一一挂好。另外,我们还在教室前的桌子上布置了另一块展区,用来展示其余25本同样非常优秀但可惜没有入围的文集。

这次文集欣赏活动,不仅让我们锻炼了自己的写作能力,更是为我们的青春时光留下了一份美好的回忆。就像zjw同学(再次划掉……)在序言中写到的:“青春如梦,流年似水。转眼间,三年的初中时光一晃而过。我们曾在操场上挥洒汗水,我们也曾伴着星光在教室里奋笔疾书。这三年里的点点滴滴都是那么的令人怀念。翻开这本随笔集,你会看到,一份份小小的回忆在同学们的笔下流淌出来,聚在一起,汇成了一幅令人无比怀念的,但又精彩纷呈的青春画卷。”

(张霁雯)

三

时光流转,还没反应过来,我们滑到了初三的最后一个学期。三年的成长或许就像一滴露珠,高潮时学会徜徉大海,低潮时学会激流勇进。为了纪念这三年的初中生活,同学们编写了这本属于自己的随笔集。这本随笔集对于同学们的意义,不只是一次简单的作业,更是对初中生活的总结与反思,重拾记忆的贝壳,找回曾经自己的样子。

美好的时光,会在每一个人心里生根发芽,成为心路历程上最葱茏的一抹绿。

(姚秋恺)

四

随着这个无比漫长的寒假的结束,同学们终于又回到了熟悉的校园,见到了彼此。编写初中随集在假期里完成的作业之一。

在老师的一番挑选后,几乎大部分同学的文集都受到了认可。从内容的编排到版面的设计,从整体风格的设定到文集的命名,可谓精彩纷呈。展出的第一天,就有文集陆续被同学们取下欣赏。

希望此次展出能使同学们了解到一些彼此的写作情况,也从而更好地提升自己的写作水平和思维高度。

(邵帅)

(张一琳 组稿)

浙公网安备:33010602011300号

浙公网安备:33010602011300号