我不是过客,而是归人——记高一年级暑期访谈调查任务群展示活动

校园新闻 浏览次数:3054 发布时间:2019-09-23 01:46:10

“从邻家老者,到家喻户晓的家乡名人;从繁华旖旎的都市韶光,到苍茫廖远的村落与边陲……”这个夏天,高一年级同学的跫音曾回响于家乡的每一寸土地,从鱼米之乡的江浙到苍茫无垠的内蒙,围绕“家乡风物(人物)志和家乡文化形态”等主题,他们的目光聚焦百态,全情投入。9月15日晚,9个优秀小组荟萃于2号楼一楼报告厅,向全年级同学展示他们的调查成果。“调查·访谈”是高中部编语文新教材提出的新课题,本次活动也是高中语文组试水新教材课程操作的一种方式。

不同于以往的语文调查报告展示,此次活动在8分钟的汇报之外又增加了2分钟的答辩环节,提问嘉宾包括高中语文教研组组长楼佳钰老师,高三语文备课组组长徐洁老师,以及一位主持人陆嘉仪和韩云起口中的“重量级嘉宾”——拥有丰富乡村发展研究及规划工作经验的浙江省发展规划研究院高级工程师吴钰龙先生。他们的问题虽然使汇报增加了挑战性,却也给听众和汇报者提供了新的思考角度,使整场活动更具深度和人文气息。

费孝通老先生在《乡土中国》中曾经说过,“……因此在每个特殊的生活团体中,必有他们特殊的语言,有许多别种语言无法翻译的字句。”这样的字句可能对你耳熟能详,可能如听天书,也可能已经鲜有耳闻……外来人口和文化的涌入,时代浪潮的推进,文字和教育资源的缺失,民族和地方语言所面临的危机,是高一(3)班刘镇玮同学和高一(5)班王小可同学小组共同探讨的课题。而在答辩环节,吴钰龙老师提出了一个别开生面的问题:为什么同样是外来人口大量涌入的城市,广东的外来人口会主动学习粤语,上海的外来人口会主动学习上海话,杭州话却反而受到了冲击呢?高一(5)班王小可的回答是:北上广作为经济高度发达的一线城市,能带给异乡的人们更好的融入感,而更多把杭州作为一个寄身之所,不会主动吸收当地文化,可原因究竟是本土经济的不发达,还是如高一(2)班朱晏同学所说,缺乏“出门坚持讲绍兴话”的执念?绍兴人固执的文化坚守,如黄酒般温文尔雅却又兼具开放地顺应潮流的精神,对抗着时代漩涡一样的力量,凝成了美丽的字句。

“如果没有那些旧房子和路,没有扬起又落下的尘土,没有与我一同长大仍旧留在村里的人,牲畜,没有还在吹刮的那一场一场的风,谁会证实以往的生活——即使有它们,一个人内心的生存谁又能见证?”上至高一(3)班陈岱吟探访的伫立数千年的名人故居,下至高一(5)班张倩雯调查的在二十年内经历了崛起与衰落的报刊亭,无一不成为从那个时代遗留下来的城市印记。

在高一(1)班姚越同学的讲述中,六十年前的杭州是一座仅有十座城门的狭小城市,而武林广场的前身“红太阳广场”则是一个充满特殊时代气息的集会场所,徐洁老师因此发问:“面对时代的变迁,我们对待地标的态度是应当任其变迁还是保持新旧并立?”陈桐聿同学则回答:“一些地标之所以成其为地标是由于其特殊的时代背景,它们的沦落也应当是随时代变迁而产生的,从这个意义上来说它没有绝对的利弊,而我们相信城站的价值足以使它经久不衰。”这一回答赢得了阵阵掌声。

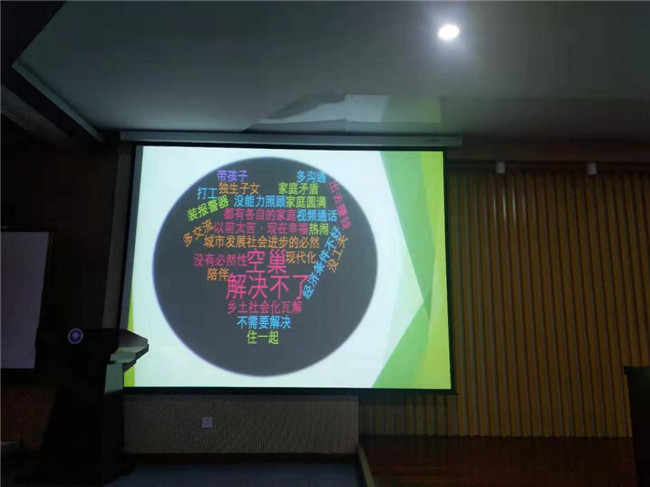

而在城市之外,中国社会毕竟是农耕社会,在新兴一代成长的同时,也有一代人正在慢慢老去。乡村的他们在做什么?高一(4)班邱天润同学走访了金华市婺城区塘头村,探访乡村文化的新生;而在城市的绿化带中,高一(1)班陈诗雨同学也发现了农业文化的影子;高一(6)班杨芷欣同学则将目光投向了“身处闹市又仿佛被隔绝”的老人们,发现“另一种意义上的孤独”……

吴钰龙先生对本次汇报展示作了点评。他首先指出了他与这场汇报的“不解之缘”——就住在同学报告所研究的小区,曾牵头同学所提到地区的发展项目……引得不少同学会心一笑。接着,他提出了关于汇报展示及答辩的建议,如课题切口的选择,演讲思路的规划,演讲时的仪态等。作为提问嘉宾,他还特别提醒同学们提问的作用是避免思考的遗漏,并不是刻意为难同学们,因此不必慌张,许多第一次接触答辩的同学也因此受益匪浅。

由于是第一次做社会调查性质的研究,同学们的思考也许还稍显稚嫩,但即使是这样的思考与探索,也将使寻常的事物更具价值。愿年轻的舵手们都能开辟属于自己的熠熠生辉的航线,崭露属于自己的思想锋芒。

(高一1班 胡莺韵、高一语文备课组 供稿)

附:展示活动获奖名单

一等奖

王小可(组长)、顾吉秋、占迅、沈思彤、朱彤洲

课题:《当我们谈论方言的时候,我们在谈论什么》

二等奖

姚越(组长)、陈桐聿、虞佳丽、于安然、黄子越

课题:《杭州地标变迁史》

刘镇玮(组长)、汤政、庄奇炫、王阳明

课题:《家乡少数民族语言现状及建议——达斡尔语及畲语访谈调查》

三等奖

朱晏(组长)、仇贝然、王一尔、赵欣怡、单煜清、汪欣然

课题:《绍兴文化发展与城市建设》

陈岱吟(组长)、周靖轩、王陈以勒、李新宇

课题:《西湖名人故居》

张倩雯 (组长)、段芝平、王芷勤、周纯羽、周丁杰、朱心远、胡天扬、朱心远

课题:《21世纪报刊亭的新生》

优胜奖

邱天润(组长)、赵文浩、吴昌泽、徐晴川

课题:《乡村文化活动的延续与新生》

杨芷欣(组长)、范雅典、吴越、沈天边、戴翔

课题:《杭州老城区老年人的生活变化》

陈诗雨(组长)、叶申华、金夏、陈哲渊、应婷婷、钱海洋、谢者君

课题:《小区绿化与菜地的冲突》

陈俏文(组长)、徐凡舒涵、朱紫涵、郭乙容、江礼行

课题:《水晶油包——宁波家乡风物志》

俞懿轩(组长)、童天琦、楼涛、邵天羽、胡瀚文

课题:《京剧在家乡的现状、问题与可能的解决之道》

钱孟欣(组长)、潘欣言、章煜楠、顾云起、姚汀宜

课题:《太湖溇港文化遗产保护传承情况调查》

浙公网安备:33010602011300号

浙公网安备:33010602011300号