神剑上九重,天地试锋芒——记科技节“让鸡蛋再飞一会儿”水火箭比赛

校园新闻 浏览次数:7233 发布时间:2022-04-14 02:08:39

历经风雨和疫情的考验,科技节的压轴传统项目——水火箭比赛于4月2日拉开帷幕。与以往水火箭比高比远不同,“让鸡蛋再飞一会儿”的目标是让通过水火箭发射升空的鸡蛋落地时完好无损且有尽量长的滞空时间。

下午一点,录像、摄影者的长枪短炮早已架好。物理组老师们和志愿者分工合作,吴良娟老师带领志愿者检录、拍照,解学仁、杨琪荣两位老师和四位志愿者负责计时,李方标老师发布口令,实验室李志祥、陈钢、刘健三位实验老师提供后援技术支持,一切有条不紊地开展。在何乐晓老师的开场讲话后,比赛开始,每三组一批,三十个小组依次亮相发射。

比赛开始后,观众们的目光,都聚焦在各式各样的火箭上。此次参赛的水火箭,在流线型箭体,整流罩,降落伞和保护鸡蛋的缓冲物上都有着相似的设计,然而也有一些设计格外亮眼。动力方面,陆鸿宇小组利用推进分离器,“万龙帮”号二级火箭一飞冲天;章承越小组的“猎鹰十号”火箭利用水力喷射升空后再利用风筝牵引鸡蛋,盘旋直上,乘风而行,最终徐徐落地,博得了观众的叫好。降落伞的制作也十分重要。“鸡飞蛋打”小组的火箭凭借着升空高度的绝对优势以及成功地开伞,获得了近一分钟的滞空时间,而有的小组因为降落伞卡在瓶盖中、伞绳缠绕、伞衣过重等问题而开伞失败,十分可惜。

试飞后不断修改火箭设计是成功的基础,现场操纵更是成功发射的重中之重。水量调控、发射角度调整和箭头降落伞的检查缺一不可,不少实力强劲小组的火箭,完美地完成此前试飞,最后因为漏气、角度偏差、风向等小概率因素功亏一篑。有的小组,在火箭可能漏气的恐慌中加快了打气速率,技术指导李志祥老师忙提醒“保存体力,保持节奏”,均匀打气不仅可以保证成功率,也保证了安全。

五花八门的解说词充分调动了观众们的情绪,让大家伸长了脖子,屏息凝神而待,伴随着“轰”的一声响,各色的降落伞或鼓荡着风,或带着鸡蛋自由落体,大家爆发出热烈的欢呼,或嗟叹惋惜,很多老师和同学们也闻声而来。

长达数周的制作、修改与试验,并不能在一次升空中得到体现,观众漫长的等待,不一定伴随着最惊艳的结果,但是每一次升空,都化作阳光下的笑与泪,化作释然和总结反思,成为难以磨灭的体验。

疫情背景下的科技节,增加了些许凝重的氛围,正如何老师在开场讲话中所说的:迟滞了我们比赛的新冠疫情让我们认识到:人类还很渺小,一个不到50纳米的小小病毒,就让全世界如临大敌。但我们也同样深刻地知道:科技是唯一能够使人类真正强大起来的终极武器。只有拥抱科技,才能畅想未来!

大预班 王豫供稿

大预班 胡嘉琪 俞懿轩等 吴锋刃 陆旻

参赛感想

感想1:

宽大的降落伞在空中打开,在全操场的惊呼声中飘飘荡荡,许久才落下。这固然是最好的结局,然而在组员们释然的欢笑中回味来时的路,才更觉触动。

万事开头难,水火箭的制作也不例外。我们5人中没有人有过制作水火箭的经验,提出了众多天马星空甚至不切实际的幻想——可惜我们当时并没有意识到。由于缺乏实践经验,小组内意见分歧,产生了两个得到认可的方案并齐头并进:方案I:制作二级火箭,并用小伞带大伞的方法以获得较小的速度;方案II:改变传统水火箭的构思,为水火箭添置宽大的滑翔翼,以达到长时间滞空的目的。“年幼无知”的我们丝毫没有考虑技术细节,得到两个粗略的结论后便停止了进一步思考。

于是紧随而来的果然是现实无情的打击。于方案I而言,二级火箭的常用实现方式是软管+第二个单向阀,由于当时杭州疫情局势紧张,快递情况实在令人担忧,购置单向阀的设想只得被放弃。而若用其他物理方式实现第二级火箭的触发,需要精巧的构思和大量的试验,在时间紧张的当时也无法采用。至于“小伞带大伞”的设想,在第一次试飞中就惨遭淘汰,半径20cm的小伞打开状况还不如半径60cm的大伞,除了作为累赘以外毫无用处。

至此,我们进展神速,成功否决了初版方案I的所有内容。

方案II也逃不过类似的命运。当第一次看到浏览器上水火箭成功发射的视频时,组员们心中就对那看起来十分脆弱的滑翔翼产生了担忧。果不其然,在滑翔式水火箭第一次试验时,巨大的冲击力使组员辛苦制作的滑翔翼断成了两截,没能完成首飞。于是,初版的方案II也成为了初版。

经历了现实的骨感的组员们,订下了新的目标:就用基础的2L水火箭,能开伞就行。但他们还是自作聪明了,这样小小的课题背后,也有大量的细节:木塞要打孔?怎么打得正?两次机会,都没正?摆烂。两个2L可乐瓶怎么接?电工胶带密封性不行,那先用热胶枪封一圈,再用胶带?还是漏?放弃。降落伞要做多大?真的伞越大越有利吗?做了半径60cm、75cm、90cm都差不多?

时间终于滚动到了比赛前一天。组员们在周四下午满怀希望地又进行了一次试射,却不料这也将是最后一次试射。站在主席台上观测的组员十分激动——那水火箭射得有3个剑高教学楼那么高!开伞了!诶,伞呢?于是,我们的水火箭化身地对地导弹,以接近自由落体的姿态,一头栽在操场的草地上——哦,已经没有“头”了,我们精心制作的圆锥+圆柱的火箭头已经碎成了平均每块10cm2不到的塑料渣。

开伞,开伞,开伞。

重新制作并调整过的箭头,备用伞,更改过的鸡蛋放置与塞伞方式。当我们带着这些东西重新踏上赛场时,开伞是内心唯一的要求。虽然在解说词中对自己极尽调侃之能事,我们仍期望成功。所幸理论成立,试验并未失败。胜利的喜悦远不及过往的坎坷,或许便是探索吧。

(高一6班 蔡章睿杰 周乐帆 邹宁 郭皓言 沈梓珩小组)

感想2:

这个活动很有意义,虽然我们的水火箭只有一次在空中成功开伞。

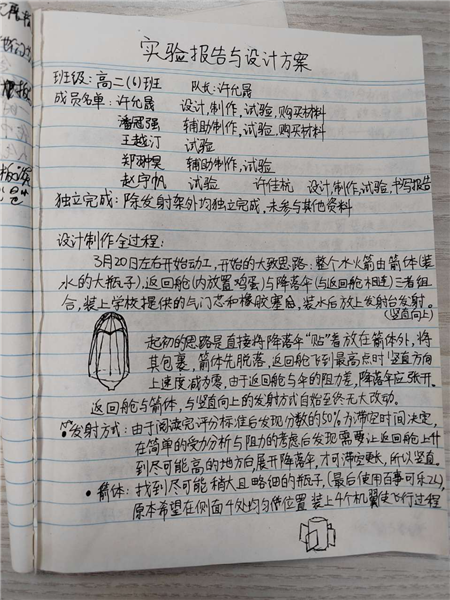

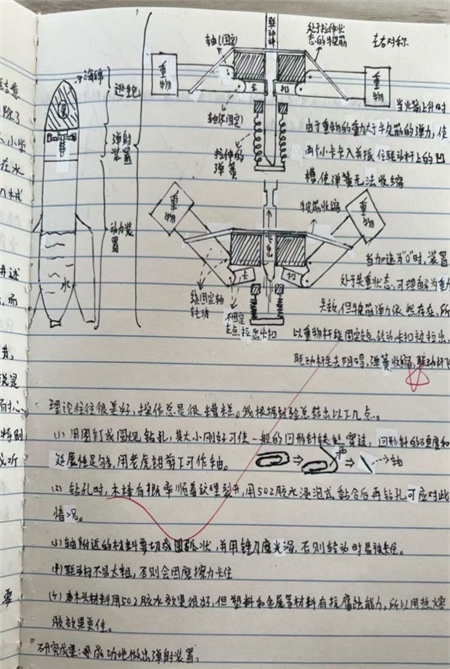

我们主要围绕“长滞空”的目标对水火箭本身进行探究与尝试设计;本组水火箭分为箭体、返回舱和与之连接的降落伞三部分组成,十分普通,所有实验与设计的过程与取得的勉为其难称得上“突破”的都记在了《实验报告与设计方案》里。

在活动中,我们逐渐接触到实验探究的过程,理论指导实践,学以致用,在实践中提高能力,感受从中收获的小乐趣,体会过程的艰辛——我们之前就从物理课本上学到他在近10年的电磁感应实验中,无数次失败却毫不气馁,1831年他终于发现电磁感应现象,永远改变了人类文明。产生想法再到制作并进行试验,从经验中总结改进方法并循环往复——虽然比科学家们的尝试简单太多,但大体过程应该相近。其中创新的想法与灵感是课堂与刷题中得不到的,对未来想走上科学研究道路的同学有很大意义。我们的物理吴良娟老师常常鼓励大家积极完成实验报告,把设计的想法与试验的结果较完整且有条理地记录下来。水火箭发射上天只是一时的,纸质报告却可以把这些成功“留住”,是自己有成就感之余把成功分享给他人,大家一起进步。

虽然从过程中收获颇丰、不留遗憾,但我们也努力寻找着结果失败的原因——上升时降落伞极大的阻力与本就不强的动力给虽然开伞后阻力大但开伞慢的火箭雪上加霜……这次比赛让我们组深刻领悟一个道理:比赛的成绩是对付出的肯定,比赛的过程能让我们各方面能力得到锻炼,收获更多。

(高二6许允晟、赵宇帆、王越汀、潘冠强、郑翀昊小组)

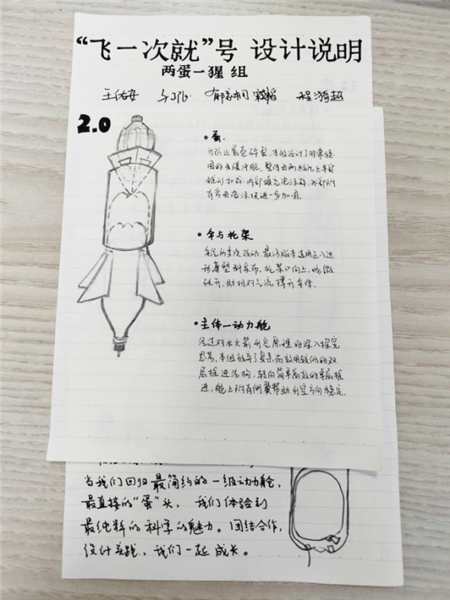

部分水火箭设计方案

四、获奖名单

一等奖

|

名次 |

班级 |

组员 |

|

1 |

高一6 |

蔡章睿杰、邹宁、沈梓珩、周乐帆、郭皓言 |

|

2 |

高二4 |

赵子晴、张羽飞、陆美亦(高二6班)、洪愈 |

|

3 |

高二3 |

陆鸿宇、王奕宁、骆思彤、徐马俊、张若冰 |

|

4 |

高二2 |

丁辣辣、陆绮文、李丛序、钱成城 |

|

5 |

高一5 |

徐沈沁怡、韦美、张晏如、王欣琳、邹令仪 |

|

6 |

高二3 |

王喆炜、俞越、张堰婷、唐笑、樊怡伶 |

二等奖

|

名次 |

班级 |

组员 |

|

7 |

高一3 |

张啸驰、吴家晟、陈昌怡、周越、傅芷祎 |

|

8 |

大预班 |

朱逸轩、顾吉秋 |

|

9 |

高二2 |

张婧怡、陈思妤、沈琰、黄宇阳 |

|

10 |

高一7 |

章承越、陈哲希、熊厚博、王芊又、刘祝 |

|

11 |

高一4 |

陈宇杰、俞乐、吕以恒、胡逸旻、吴雨伦、方译涵 |

|

12 |

高二6 |

蒋励、赵晨、孙泽林、鲍韵欣、陈月慧 |

|

13 |

高二3 |

徐天蓝、胡杰瑞、余欣宁、郑豪、卢迅 |

|

14 |

高一4 |

何天晖、李金、徐子珩、徐乐涵 |

|

15 |

高一2 |

王佑安、郁家桐、程漪超、马正陌、宋奕韬 |

三等奖

|

名次 |

班级 |

组员 |

|

16 |

大预班 |

倪筱玥、刘怡杭、徐冰洁、胡嘉琪 |

|

17 |

高一5 |

杭羽寒、张洛源、袁天奕、张可优、冯嘉希 |

|

18 |

高二5 |

陈闵予、魏奕臣、周子越、王振宇、陈嘉川 |

|

19 |

高一2 |

李思妤、袁嘉仪、姜子瑜、沈育丹、陈缘 |

|

20 |

高二4 |

张霁雯、吴优、李童、王楠楠、张雨晗 |

|

21 |

高二1 |

江韩熠、周芸、夏嘉彤、申屠南北、李从心 |

|

22 |

高二6 |

许允晟、赵宇帆、王越汀、潘冠强、郑翀昊 |

|

23 |

高一1 |

俞徐乐涵、罗姚麟、余科文、沈奕汎 |

|

24 |

高一6 |

林文迪、徐乐祺、俞楷文、何诗琪、施严中 |

|

25 |

高一3 |

虞杨英、傅子墨、刘宸聿、黄以勒、俞凯睿 |

|

26 |

高二6 |

高艺秦、叶徐瑞、王煜珩、陈星语、张诗雨 |

|

27 |

高二2 |

杜禹乐、钱家阳、王新弈、蒋乐瑶 |

|

28 |

高二1 |

李博衍、杨岚清、钱志恒 |

|

29 |

高一8 |

潘文楠、项邵怡、韦思琦、郑王睿、赵哲浩 |

|

30 |

高一8 |

刘雅珞、许轲锐、田若岚、张心扬、仇文恺 |

特别创意奖

|

班级 |

组员 |

|

高一7 |

章承越;组员:陈哲希、熊厚博、王芊又、刘祝 |

|

高二6 |

许允晟;组员:赵宇帆、王越汀、潘冠强、郑翀昊 |

|

高一3 |

虞杨英;组员:傅子墨、刘宸聿、黄以勒、俞凯睿 |

(物理组 组织整理)

浙公网安备:33010602011300号

浙公网安备:33010602011300号